【第2回】「足し算」の話し合いで未来の八幡をつくろう!

7月5日、第2回子ども会議を開催!

7月5日(土)、第2回目となる子ども会議が開催されました。今回も教室には多くの子どもたちと大学生が集まり、活発な議論とアイデアの交換が行われました。会議は、教授のあいさつからスタートしました。

「足し算」で広がる、話し合いの力

冒頭では、教授からこんなメッセージがありました。

学校や地域で、「もっとよくしたい」「ここがちょっと困る」と思ったことはありませんか?

そんな時に大切なのが「話し合い」です。自分の意見を伝えたり、友だちの考えを聞いたりすることで、新しいアイデアや解決のヒントが生まれます。

良い話し合いのコツのひとつが「足し算」の考え方。

たとえば、前回の会議で出た「八幡の竹で何か作れないかな?」という声に対して、「それをストローにしたらエコで面白い!」という意見が加わり、「やわたけストロー」という新しいアイデアが生まれました。

このように「ダメ」と否定するのではなく、「それいいね!」と受けとめてから、自分の意見を足してみる。そんな「足し算」の話し合いが、楽しくて実りある時間をつくります。

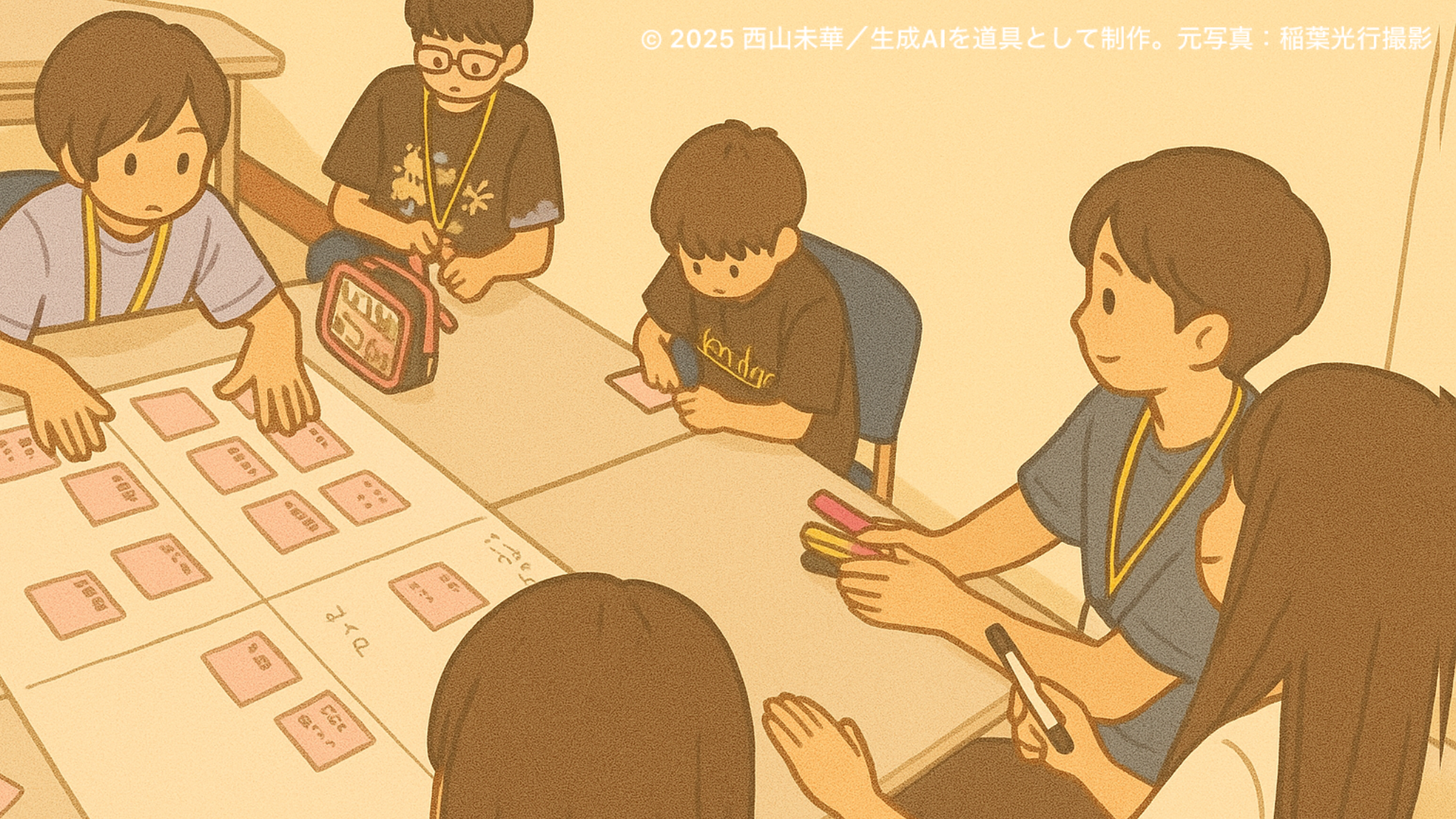

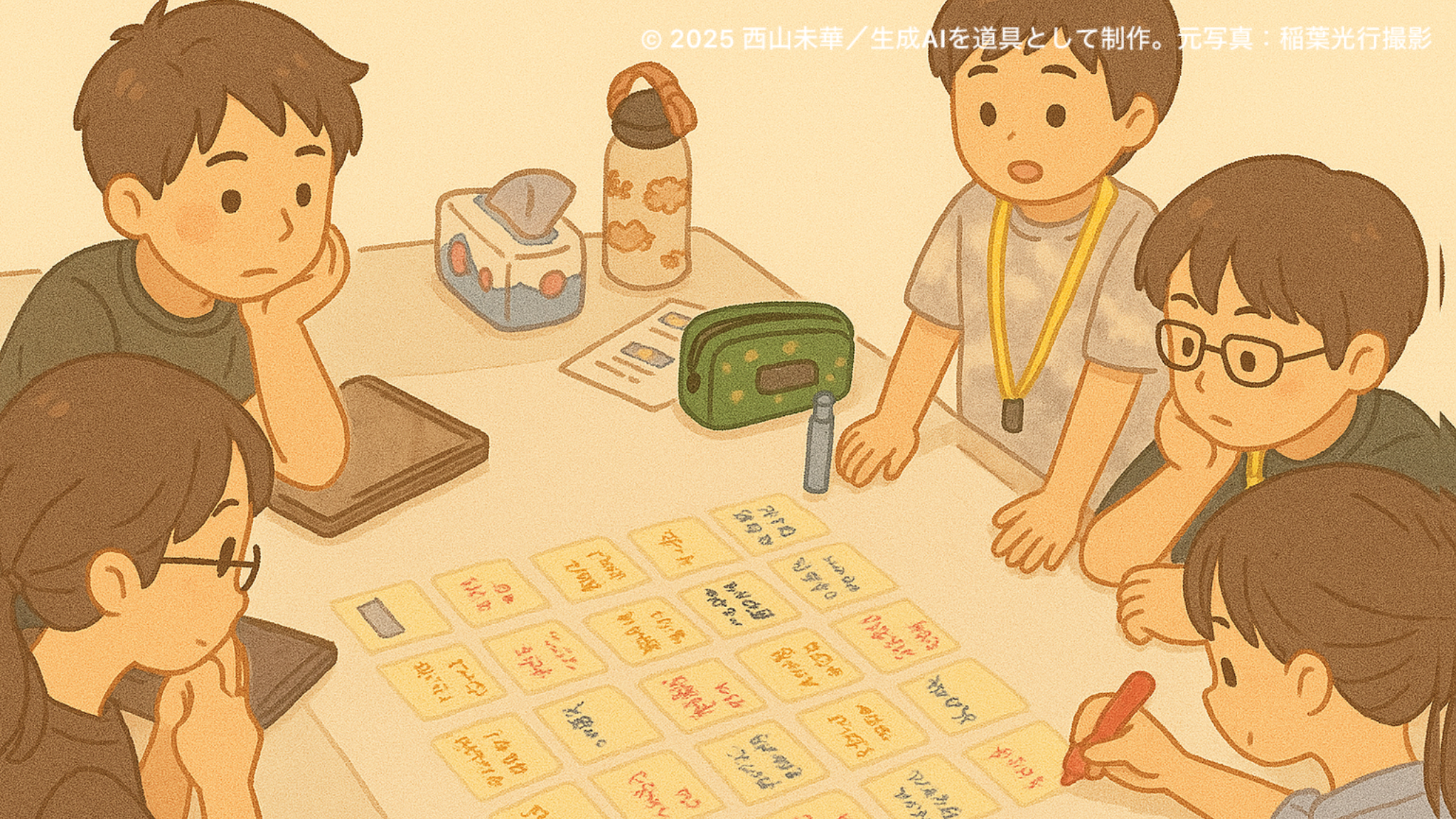

子どもたちの自由な発想が光る班別ワーク

今回の会議でも、子どもたちは班に分かれて、模造紙や付箋を使いながら話し合いをスタート。それぞれが地域の課題や魅力に目を向け、自分たちにできることを考えました。

小学生A班:竹で「たけのこご飯作り体験」を計画! 竹やたけのこの入手方法、調理の安全性、衛生面、環境配慮などについて議論しました。

小学生B班:ごみ問題、公園の使い方、特産品に注目し、住みやすい八幡市にするために何が必要かアイデアを出し合いました。

小学生C班:給食をもっと楽しくするために、地元農家とのコラボ企画、オリジナルキャラクター、メニュー開発などの案と課題を検討しました。

中学生班:八幡市の竹を活用した防災用品の開発に注目。放置竹林の問題を解決しながら、防災・環境保全・観光振興にもつなげられないか話し合いました。

高校生班:地域活性、防災、公園整備、特産品PRなど、多面的なテーマに関心を寄せ、若者の視点からどうまちづくりに関われるかを考えました。

七夕の願いと、金平糖ガチャ!

2日後の7月7日は七夕ということで、各班は話し合いの合間に短冊に願いごとを書き、笹に飾りました。どれも個性あふれるお願いごとばかりで、読んでいて楽しくなりました。みんなの願いが叶いますように!

また、4回生が用意してくれた「金平糖ガチャガチャ」も登場。ランダムに金平糖が出てくる仕組みで、ひとつだけ出てくることもあれば、たくさん出てくることも。ちょっとした息抜きとして盛り上がり、金平糖をつまみながら、和やかな雰囲気で話し合いが続きました。

市役所インタビューの準備も!

次回の子ども会議では、八幡市役所の職員の方々にインタビューを行う予定です。その準備として、大学生のアドバイスをもとに、「どんな部署の人に、どんなことを聞きたいか?」を各班で考えました。

過去の子ども会議では、市役所から「子どもたちが防災の大切さを伝えると、大人も関心を持つかもしれない」という声があがり、そこから「かまどベンチの使い方ムービー」を制作した班もありました。

このように、大人の視点と子どもたちの発想を掛け合わせることで、新たな行動につながる「足し算」のアイデアが生まれています。

次回のインタビューでも、子どもたちの問いかけや気づきが、新しいアイデアのヒントになるかもしれません。どんな「足し算」が生まれるのか、これからも楽しみです!